Rifki Akbar Pratama· 19.06.25 · Ulasan

English · Deutsch

RUBANAH Underground Hub Jakarta

27 Mei – 22 Juni 2025

Kembalinya yang tak terlihat di balik selubung artikulasi seni nir sentuhan.

Sedari mula, kita dibiasakan percaya bahwa yang berharga dalam seni harus dijauhkan dari jangkauan: karya di balik vitrine, daftar harga setiap karya, pun segala idealisme yang menghuni teks kuratorial. “Dilarang menyentuh karya,” ialah larangan yang kamu temui sejak mula. Tak hanya di barak, di tengah galeri seni pun tubuh kita diawasi, diatur, dibatasi.

Sentuhan semakin dianggap tak lazim dan kerap jadi soal. April 2025, seorang anak menyentuh lukisan Mark Rothko, dan dunia kehilangan akal. Ok, mungkin sedikit lebih jauh: menggores. Tak sedikit berita yang menyertakan harga lukisan Mark Rothko, sekitar 927 milyar. Kekhawatiran hadir di Rotterdam. Boleh jadi, bukan soal si bocah melainkan perihal harga lukisan yang tergelincir. Sentuhan dianggap dosa kecil yang berujung denda besar. Di dalam galeri, taktilitas adalah sebuah transgresi: pelanggaran aturan. Ia adalah teror bagi bentuk, keteraturan, bahkan polis asuransi. Mengapa hasrat untuk menyentuh, yang muncul sebagai bagian dari cara kita mengalami seni, malah harus ditekan justru ketika ia memuncak dalam perasaan?

Pertanyaan serupa tumbuh, pun dapat pula diajukan pada, pameran “Gion dalam Simulasi” di RUBANAH Underground Hub. Boleh jadi kekaryaan Wagiono Sunarto berbentuk dua dimensi dan minim tekstur, terkecuali bila materialitas karya—seperti jenis kertas—memungkinkannya. Namun demikian, jejak taktilitas mengemuka di mana-mana. Gambar Gion boleh jadi pipih, tetapi ia sekaligus lengket. Satu contoh: Gambar Ilustrasi Buku Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia 1979 yang direproduksi dengan cat akrilik di atas permukaan tiang juga dinding RUBANAH.

Serangkai gambar Gion ini menunjukkan figur seorang bocah dengan rambut sejumput yang bermain tali dengan elastisitas serupa karet. Di salah satu tiang yang tegak lurus dengan lantai, tampak si bocah cengok memandangi jalinan tali-karet serupa bintang yang disodorkan tangan dewasa padanya. Di tiang yang lain, si bocah tampak duduk cemberut dengan tali yang melilit tangan dan kakinya. Sedangkan di dinding, ia tampak salah tingkah terjerat oleh tali yang melingkupi tubuhnya sendiri. Di gambar terakhir si bocah tampak riang gembira di tengah carut marut sepuluh orang dewasa—dalam ekspresi tidak nyaman di tengah jerat tali yang sama—kecuali satu orang dewasa berkacamata hitam yang tampak berbagi kesenangan dengannya.

Bila kita membenamkan pembacaan ke dalam konteks Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia (GSRBI) kita dapat menarik sekumpulan kesimpulan soal tegangan relasi intergenerasional. Pun bila kita melekatkannya pada teks yang mendahului gambar itu dalam buku GSRBI terbitan 1979: Tak senantiasa, “bentuk-bentuk baru” muncul didasari semangat pembaruan dia bisa juga lahir dari “imaji yang bebas”. Namun, itu bukan ke mana kita akan mengarah. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan lain, yang mungkin menjerat pula si bocah: tentang bagaimana seni meminta begitu banyak tatapan tapi begitu sedikit sentuhan? Hal yang juga terbenam dalam paradoks estetika semacam: saat kita dilatih untuk merasa begitu dalam, mengudar dan merasakan tekstur, bobot, kerekatan plus tetek bengek lain—tetapi dari jarak yang suci. Macam perintah dan anjuran dalam agama. Seni, dalam kasus ini, lebih takut disentuh daripada disalahpahami.

Seturut hal tersebut, membolehkan menyentuh dapat berarti berbagi kuasa. Karena di tengah galeri terkecuali sentuhanmu berizin—dibolehkan karena statusmu—kamu tak boleh menyentuh, atas nama preservasi. Meski, soal apa yang dipreservasi, dan siapa yang menentukan syarat preservasi itu bukan melulu soal keahlian tetapi juga soal kuasa. Ia adalah klaim atas kedekatan dengan sejarah. Sebuah pernyataan: aku punya hak di sini. Dalam kasus “Gion dalam Simulasi” ada dua seniman yang menyodorkan pola redistribusi kuasa dan membolehkan kembalinya taktilitas dalam ruang galeri.

Pertama: Ipeh Nur. Karya instalasinya Bukan Perang Hitam Putih yang melintas-menyintas tema arsip karya Gion soal perang Mahabharata memungkinkan sentuhan sebagai kemungkinan. Papan indeks yang berubah jadi tempat gambar sebesar kartu pos dan huruf bermagnet ditempatkan sejajar berseberangan dengan papan lain—berplat logam ditempeli potongan-potongan gambar serupa pun huruf-huruf yang tersusun jadi satu dua kata yang telah teracak jadi sandi. Pengunjung dibolehkan mengacak-acaknya pun menambah-kuranginya dengan potongan yang tersembunyi di balik rak indeks. Salah satu kalimat dalam karyanya begitu memikat, “The gaze is the only thing that is always alive.” Ia berguna untuk menyintasi dua hal sekaligus. Bagaimana kita merespons kekaryaan hari-hari ini. Begitu pula soal “perang”—sebagai eufimisme genosida—dibiarkan tak kunjung usai dan terus-menerus turut menyandera kita menjadi saksi.

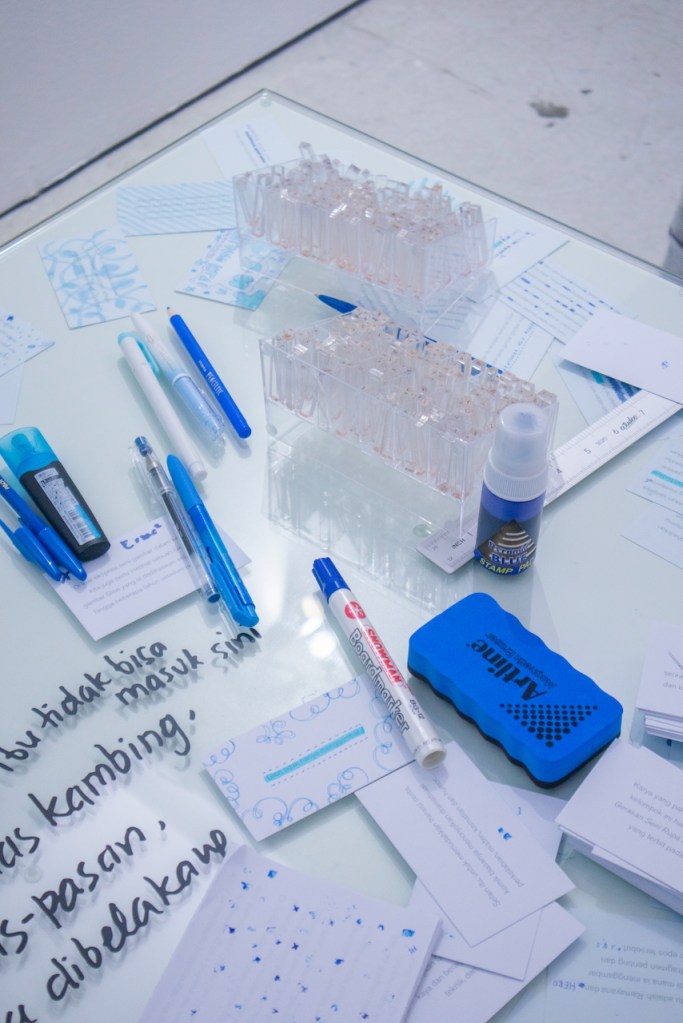

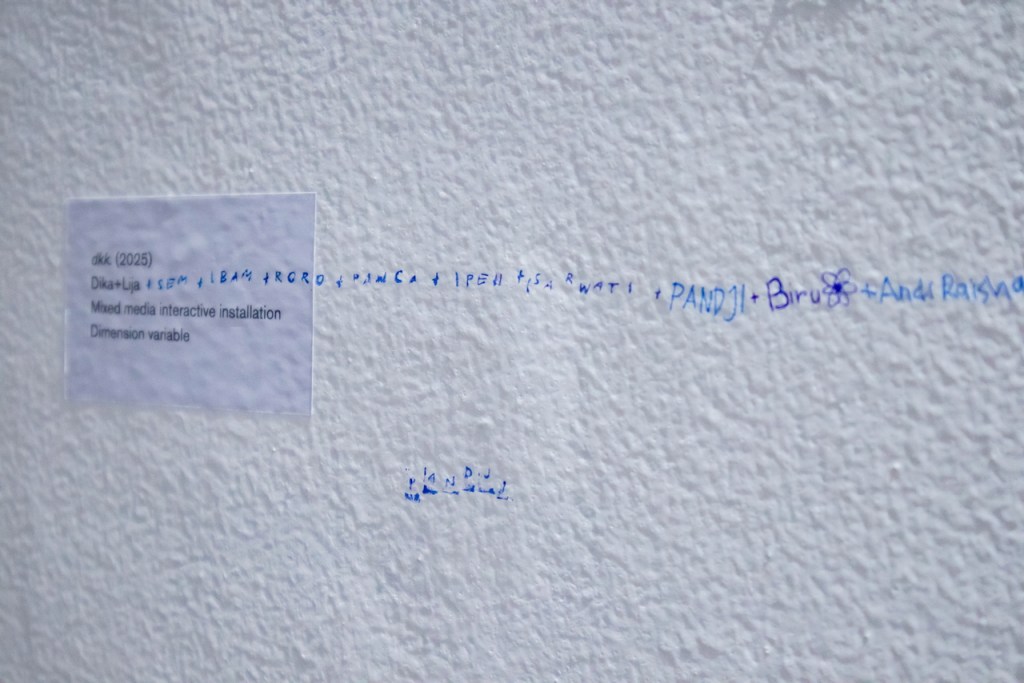

Karya kedua, dari Anathapindika Dai dan Liza Markus (Dika+Lija) memanfaatkan sentuhan sebagai bagian dari karya. Dika dan Lija menempatkan sentuhan sebagai elipsis (…) yang meruang dan mengajak keterlibatan pengunjung untuk menambah, mengurangi, mengabaikan, …—singkat kata, mengintervensi—potongan-potongan kata-kata kuratorial bikinan Chabib Duta Hapsoro. Premis keterlibatan ini tentu saja menghadirkan tumpah ruah opsi: catatan kesaksian, erata, bentuk kekaryaan lain, hingga komedi. Semua bisa diubah dan hanya satu yang tak goyah: hadirnya keragaman pembacaan.

Bertopang pada keterbukaan pada sentuhan. Keduanya berhasil menyintasi problem simulasi, sebagai kerangka pameran, di kala karya yang lain terhenti pada urusan “menyajikan hasil simulasi”. Dua karya yang disebut barusan melangkah lebih jauh. Membolehkan sentuhan, dalam keduanya, berarti membagi hak dan membagi kuasa di dalam ruang galeri. Pengunjung dibolehkan merekayasa ulang citra juga teks, dan dengan demikian cara menatap, dalam karya Ipeh. Ia jadi penting ketika kita seringkali dijauhkan dengan sopan di hadapan realita dalam layar: sensitive content katanya. Sebuah swasensor yang selalu meminta persetujuan kita untuk mengetuk layar sentuh. Sedang bersama Dika dan Lija, pengunjung diajak menyangsikan hal yang kerap membuat tatapan kita menyempit macam leher botol dalam ruang seni: catatan kuratorial.

Keduanya, berhasil membawa kembali sentuhan sebagai gestur estetika yang ‘radikal’ dan tak melulu disepelekan sebagai gerak “kebocahan” yang apolitis. Pertanyaan sederhana yang ternyata usai ditanyakan ke beberapa pemirsa seni, tak mudah didapat jawabnya: apa karya seni yang terakhir kali kamu sentuh? Gestur sentuhan dalam karya mereka menandai secara tersirat atas rangkaian kuasa, eksklusi, juga pengaturan hasrat. Dalam gerak seni yang semakin imersif keduanya menjadi pengingat yang penting. Bahwa, sentuhan bukanlah pelanggaran, melainkan metode. Bahwa, bukan hanya soal membolehkan sentuhan yang penting, melainkan apa yang terjadi setelah kita menyentuh (dan mungkin, tersentuh oleh) karya seni yang menyadarkan kita atas adanya eksklusi. Itu tertuju bukan hanya untuk gerak-gerik kita di dalam ruang seni melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari—yang semakin memerangkap kita ke dalam kejenuhan di dalam layar sentuh.

Rifki Akbar Pratama terlibat di medan kerja kesenian lewat penelitian, fasilitasi, moderasi, dan penulisan. Belakangan ini menulis soal sejarah kekaryaan, atensi ekonomi, kondisi kerja, juga sistem kerja kesenian. Bersama Ufuk, ia memanfaatkan penerbitan non-konvensional sebagai modus redistribusi di Jakarta Biennale 2021. Ia menaruh perhatian lebih pada persilangan sejarah dan psikologi, terutama politik afek pun sejarah perasaan golongan kiri pasca 1965. Bersama KUNCI Study Forum and Collective, ia menyusuri pedagogi kritis, praktik artistik, serta produksi pengetahuan.